“居心地の良さ”は光で決まる? カフェやラウンジ照明を、体験・技術・経営の3視点で設計する

2025/08/20

1. カフェやラウンジで感じる「なんとなく」の違和感

誰しも一度は経験があるはずです。

雑誌やSNSで見て「素敵そう!」と思ったカフェに足を運んでみたけれど、いざ座ってみると、なぜか落ち着かない。

料理やコーヒーは美味しい。家具や内装も悪くない。音楽もセンスがある。

なのに、長居したいと思えず「次は別のお店にしようかな」と感じてしまう。

逆に、特別に高級なわけでもなく、家具が有名ブランドで揃っているわけでもないのに「なんだか落ち着く」カフェがあります。気づけば予定よりも長く滞在してしまい、リピートしたくなる。

この「なんとなくの違い」。その正体はどこにあるのでしょうか?

答えは 光(照明) にあります。

2. 家具やBGMも大切。でも「最後に残るのは光」

店舗を訪れたとき、まず目に飛び込むのは内装や家具。

そして耳に届くのはBGM。これらは確かに雰囲気づくりに欠かせません。

しかし記憶に残るのは「光」です。

-

食事をしたとき「料理が美味しそうに見えたかどうか」

-

人と会話したとき「相手の表情が心地よく見えたかどうか」

-

席に座ったとき「自分自身が落ち着けたかどうか」

これらはすべて照明に左右されます。

家具やBGMは“雰囲気の下地”、照明は“体験の仕上げ”。

言い換えれば、家具やBGMが衣装なら、照明は舞台演出です。

3. 「あの店は落ち着く」「あの店は疲れる」の分かれ道

同じ料理を出していても、居心地は照明で変わります。

-

白すぎる光で料理が青白く見えた → 食欲が湧かない。

-

眩しいダウンライトが直接目に入る → 会話に集中できない。

-

均一すぎて明るい → 落ち着かず、長居できない。

-

暗すぎてメニューが読みにくい → ストレスになる。

一方で、程よく陰影があり、料理が立体的に浮かび上がる店では「美味しそう!」と自然に感じ、会話も弾みます。

これは単なる気分の問題ではなく、視覚と心理に基づいた現象です。

4. 「滞在時間」と照明の関係

飲食店において「お客さんがどれくらい滞在するか」は重要です。

米国の調査データ(Bloom Intelligence)によれば、滞在時間は顧客満足度や再来店率に直結することが示されています【参考:Bloom Intelligence】。

そしてその「滞在時間」を左右する大きな要素が照明です。

-

柔らかい光 → 「もう少しここにいたい」

-

明るすぎる光 → 「食べたらすぐ出よう」

家具や音楽ではなく、光の質こそが居心地の源泉です。

5. 読者が気になる「なぜ照明でそんなに変わるのか?」

「本当に照明でそんなに変わる?」と思うかもしれません。

答えは「はい、変わります」。

同じ料理を同じお皿に盛り付けても、

-

黄みがかった光 → 温かみが増し、美味しそうに見える。

-

青白い光 → 無機質で味気なく見える。

さらに、照明器具の角度をわずか5度調整するだけで、影の出方、顔の立体感、空間の奥行き感まで変わります。これはプロの現場では常識です。

6. 体験としての「光」を意識する

お客さんが「また来たい」と思うかどうか。

それは料理や接客だけでなく「光に包まれた時間が快適だったか」に大きく依存します。

-

居心地の良い光 → 「またあそこで過ごしたい」

-

落ち着かない光 → 「あそこは疲れるからやめよう」

この差は売上や口コミ、ブランドイメージにまで影響します。

それでも日本の多くの店舗は「均一で明るいベースライト」のまま。

だからこそ、照明を見直すことが差別化のチャンスになるのです。

7. 専門知識パート(色温度・演色性・配光・光の心理効果・角度)

7.1 色温度(K:ケルビン)— 空間の“温度感”を決める

色温度は光の色味を数値化したものです。数字が低いほど“あたたかい”オレンジ寄り、高いほど“ひんやりした”白〜青み寄りになります。

-

2,700K(電球色)

やわらかいオレンジ系。リラックスに最適で、肌やウッド、陶器の質感を美しく見せます。ディナーやバータイム、くつろぎを柱にしたラウンジに合います。 -

3,500K(温白色)

電球色と白色の中間。落ち着きと清潔感のバランスが良く、上質なカフェやホテルロビーで“ちょうど良い”と感じられやすい設定です。 -

4,000K(白色)

中庸の白。作業性と快適性のバランスが取れ、バックヤードや物販の見やすさが必要なカフェにも向きます。素材の色をフラットに見せたい時に有効です。 -

5,000K(昼白色)

自然光に近いクリアな白。集中感や清潔感を与えますが、長時間の滞在では冷たさや疲労感につながる人もいます。ランチの回転を上げたい時間帯だけ高めにするなど、時間帯で切り替える設計が効果的です。

結論として、カフェやラウンジのベースは 2,700〜3,500K が鉄板です。そこにシーンに応じた微調整(時間・席・用途)を重ねます。

7.2 演色性(CRI/Ra)— 料理と肌の“本来の色”を取り戻す

演色性は、光がどれだけ自然な色を再現できるかの指標です。**Ra(平均演色評価数)**で表し、数値が高いほど正確に見えます。

-

Ra80前後:一般オフィス・量販店レベル。明るいが、赤身や緑がやや鈍る。

-

Ra90以上:推奨。肉の赤み、野菜の緑、焼き目の褐色、器の釉薬の深みが生きます。肌の血色も自然になり、写真の納まりが段違いに良くなります。

写真を撮るお客さまが多い店ほど、Ra90+ の価値は投資対効果で回収しやすいと感じます。単純な“明るさ”ではなく“見え方”の改善が、体験と拡散力を底上げします。

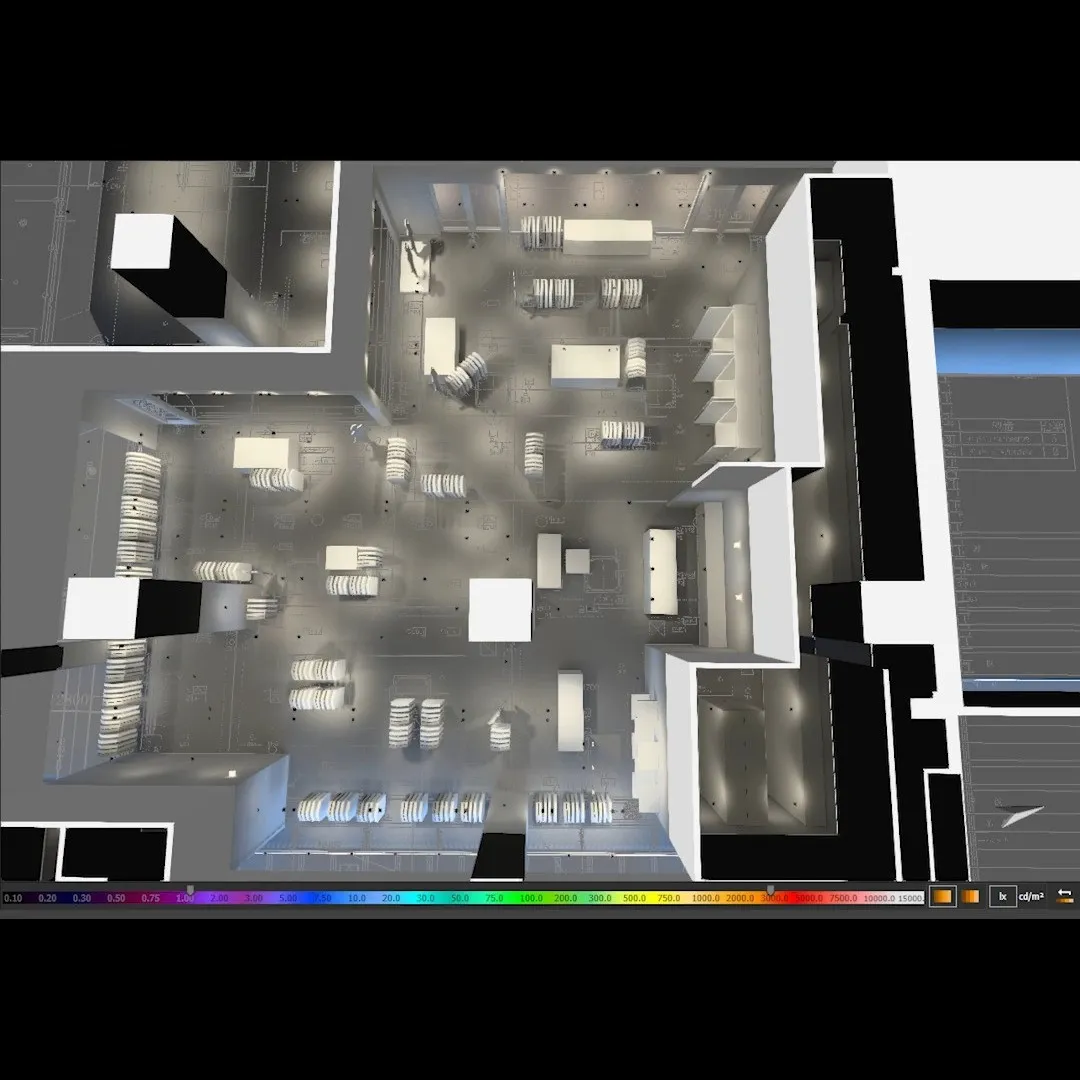

7.3 配光 — 光を“どこに、どの角度で、どれくらい”届けるか

同じルーメン(明るさ)でも、配光が違えば体験は別物です。

-

広角配光:空間を均一に。安全・清潔・作業性は高いが、単調になりやすい。

-

狭角配光:テーブルや料理だけを立体的に。背景に陰影が生まれ、プライベート感が立ち上がります。

-

間接照明:光源を隠し、壁や天井を反射させて“面の明るさ”をつくる。目に直接光が入らず、まぶしさ(グレア)を抑えやすい。

おすすめは 「広角での安心」+「狭角での演出」+「間接での包容感」 の三層設計です。テーブル上は狭角で料理を主役に、通路やレジは広角で安全を担保、壁・天井は間接で空間の“器”を整えます。

7.4 たった5度の角度差 — 顔・料理・空間の“表情”が変わる

取り付け角度や配光角度を5度変えるだけで、影の落ち方が変わります。顔の眼窩に影が落ちすぎると疲れて見える、皿のグレアが強いと写真が白飛びする、壁面の当て方が浅いと奥行きが出ない。現場では、施工後のシューティング(最終調整)で角度・向き・出力を整えることが、完成度を左右します。

7.5 光の心理効果 — 人は光に無意識に反応する

-

暖色系(2,700〜3,000K):安心・親密・会話がはずむ。滞在が伸びやすい。 -

中間色(3,500〜4,000K):清潔・ニュートラル。作業と快適のバランス。

-

昼白色(5,000K):覚醒・活動。短時間利用や回転率を高めたい場面に有効。

-

明暗差(コントラスト):陰影は奥行きと高級感を生むが、やりすぎは不安感につながる。

-

グレア:直視のまぶしさはストレスの原因。遮光角・ルーバー等で抑制。

「居心地がいい」は偶然ではなく、設計でつくれる結果だと分かります。

8. 実装の考え方(ゾーニング×時間×シーン)

照明計画を実際の店舗に落とし込む際には、「ゾーニング」「時間帯」「シーン」の3つを掛け合わせて設計することが欠かせません。

単に空間全体をひとつの光でまとめてしまうのではなく、エントランス、テーブル席、ラウンジ席といったゾーンごとに役割を与え、さらに朝・昼・夜といった時間帯の変化に合わせて光の表情を切り替えることで、居心地と回転率を両立することができます。

特に飲食や物販の現場では、同じ空間であっても「朝は活気」「昼は効率」「夜はくつろぎ」と、求められる雰囲気が異なります。したがって、基本設計の段階で ゾーンごとの役割と時間ごとの演出 を整理しておくことが成功の鍵となります。

8.1 ゾーン別の役割を決める

まずは店舗内のゾーンごとに、光の役割を明確にしていきます。照明は「どこをどのように見せたいか」を意識して配置することで、来店者の体験が大きく変わります。

-

エントランス:最初に訪れる場所は「安心感」が重要です。3,500〜4,000Kのやや白めの光で明るさを確保し、開放感を演出します。

-

レジ・ショーケース:商品や金銭のやり取りが行われる場所は「正確さ」が求められます。Ra90以上の高演色照明を使用し、ガラスの反射を避けることで商品が鮮やかに映ります。

-

テーブル席:お客さまが最も長く過ごすゾーンです。2,700〜3,000Kの暖かみのある光に、狭角スポットを組み合わせ、料理が主役になるよう演出します。眩しさ対策を徹底することで、落ち着きと会話のしやすさを両立します。

-

ラウンジ席:長時間の滞在が想定されるため、間接照明を主体とします。目線より下に“抜け”を作らない配置で、視界の安定感を保ちます。

-

バックヤード:スタッフの作業効率が最優先です。4,000Kの白色照明で視認性を確保し、店舗空間とのメリハリも生まれます。

8.2 時間帯でシーンを切り替える

ゾーニングに加えて、時間帯による切り替えも重要です。照明は「時間の流れ」を演出するツールでもあり、利用目的に合わせた光の調整で、回転率や客単価をコントロールできます。

-

朝・ランチタイム:3,500〜5,000Kの白め・明るめの光で活気を演出し、短時間での回転を促します。

-

カフェタイム:3,500Kを中心とした落ち着きのある光で、会話や作業に適した空間を演出します。追加ドリンクやスイーツの注文を促しやすい時間帯です。

-

ディナー・バータイム:2,700〜3,000Kの暖色系に切り替え、陰影を活かしたコントラストで親密感を演出します。長居を促し、客単価の向上につながります。

9. 経営者目線パート(回転率・売上・ブランド)

ここまで見てきたように、照明は「お客さまの体験」を大きく左右しますが、経営者にとってはそれが 売上やブランド力 に直結します。照明投資は単なるコストではなく、店舗の収益モデルを支える「戦略的な投資」なのです。

次に、経営者目線での具体的な活用法を「回転率」「売上」「ブランド」という3つの観点から整理していきます。

9.1 回転率を設計する

照明は「滞在時間」を調整できるレバーのような存在です。

-

ランチ主軸の店舗:白め・明るめの光で短時間の利用を促し、回転を重視します。

-

カフェやバー:暖色+局所照明で滞在を伸ばし、客単価を引き上げます。

時間帯や業態に応じて光を使い分けることで、店舗の収益構造に合った運営が可能になります。

9.2 売上に効く“見え方”

売上を左右するのは「明るさの総量」ではなく「見え方の質」です。

-

**演色性(Ra90以上)**は料理やドリンクを美しく見せ、写真映えによるSNS拡散につながります。

-

**角度調整(5度の最適化)**で料理の立体感やグラスの透明感を高め、追加注文のきっかけを生みます。

-

グレア対策を行った座席は居心地が良く、もう一杯注文したくなる環境をつくります。

9.3 ブランドを光で語る

照明は「ブランドを伝える言語」です。内装や家具以上にコストを抑えながら、世界観を表現することができます。

-

高級志向:陰影・狭角・低色温度で“余白”を演出。

-

日常使い:均一・中間色・適度な明るさで“安心感”を表現。

-

トレンド志向:間接照明+アクセント照明で“撮りたくなる空間”を設計。

東京の競争環境でも、神奈川のローカル店舗でも、「光の設計」は差別化の直球になります。

10. チェックと運用(今日からできる)

どれほど良い照明設計でも、導入した瞬間に完成ではありません。むしろ「どう運用するか」「どう調整していくか」が、投資効果を最大化するポイントです。ここでは、現場で今日から実践できるチェックと改善の方法を紹介します。

10.1 現状診断

まずは現状を冷静に観察することから始めます。

-

メニューが読みにくい席はないか。

-

眩しさを感じる視線方向はないか。

-

SNSで写真を撮りたくなる“定点”は設計できているか。

10.2 小さな投資で大きな変化

大規模改修をしなくても、ちょっとした工夫で大きな改善が得られます。

-

ルーバーや遮光角付き器具に替えてグレアを抑える。

-

テーブル上だけ狭角スポットを追加して料理を主役にする。

-

壁面にウォッシュライトを入れて面の明るさを確保する。

-

入口の照度を少し上げることで店全体が開放的に感じられる。

10.3 数字で確かめる

改善は「効果の見える化」で初めて次の一手につながります。

-

POSの時間帯別売上や客単価をチェック。

-

席別の滞在時間を観察(Wi-Fiログを活用する例もあります)。

-

SNS投稿数や写真の質がどう変化したかを確認。

設計 → 実装 → 計測 → 調整というサイクルを回すことで、照明は「経営のダイヤル」として機能し続けます。

11. まとめ — 光は設計できる

家具やBGMが“衣装”だとすれば、照明は“舞台演出”です。演出が変われば、同じ空間でもまったく異なる印象を与えます。

お客さまの体験が変われば、滞在時間も、追加注文も、口コミも変わります。

つまり「光」は経営に直結する設計要素です。

東京や神奈川のように競争が激しいエリアでも、照明を戦略的に設計・運用することで、他店との差別化と長期的なブランド価値の向上が可能になります。

----------------------------------------------------------------------

有限会社ダイユー

住所 : 神奈川県川崎市高津区千年727

電話番号 : 050-8894-0498

神奈川のインテリアコーディネーター

東京にて照明設計や施工サポートを実施

東京にてニーズに応じた設計

東京にてオフィスの照明を提案

東京にて店舗向けの解決策

----------------------------------------------------------------------