【別荘と照明。空間の本当の魅力を引き出す“光の翻訳”】

2025/05/11

別荘と照明。空間の本当の魅力を引き出す“光の翻訳”

目次

- はじめに:なぜ別荘の照明は難しいのか?

- クライアント事例:毎週通う別荘の「違和感」

- ヒアリングで見えてくる、過ごし方と違和感の正体

- 技術的調査と制約の洗い出し

- 照明デザインの翻訳作業とは

- 「ちょうどいい光」を探るプロセス

- 家具や壁紙と違う、照明という見えにくい素材

- 足し算と引き算の照明設計

- 空間体験の中に光が溶け込むとき

- まとめ:別荘照明の最適解とは

1. はじめに:なぜ別荘の照明は難しいのか?

別荘という空間は、日常から少し離れた場所にある特別な空間です。自宅のように機能性や利便性だけを求めるのではなく、感性や感情に寄り添う設計が求められます。その中でも「照明」は、最も誤解されやすく、同時に空間全体の印象を大きく左右する要素です。

光は家具のように触れられず、壁紙のように明確な色味を持たず、音楽のように記録することもできません。しかし確実に存在し、空間の心地よさや没入感を大きく左右します。別荘照明を語る上では、この“触れられない存在”である光をどう扱うかが鍵になります。

2. クライアント事例:毎週通う別荘の「違和感」

今回のクライアントは、数十年前に中古で購入された山間の別荘を、毎週末訪れて過ごされています。立地や建物そのものには非常に満足されており、むしろ一目惚れだったと話されていました。

しかし、使い続けるうちに「何かが違う」という感覚が蓄積していったそうです。特に夜、家族が寝静まった後に音楽を聴きながら一人過ごす時間に、その違和感は顕著になりました。

照明が原因ではないかと考えたクライアントは、自ら市販の照明器具を購入し、何度も付け替えてみたそうですが、満足には至りませんでした。そんな中、ウェブ検索で弊社の存在を知り、お問い合わせをいただくことになりました。

3. ヒアリングで見えてくる、過ごし方と違和感の正体

私たちが最初に行うのは、空間の確認ではなく「ヒアリング」です。照明の提案は、単に器具を選ぶことではありません。どのような生活をしているのか、どんな時間帯にどんな感情を持つのか。照明が補完すべき生活体験を掘り下げることで、本質的な課題が浮き彫りになります。

このクライアントの場合、昼はご家族と過ごすアクティブな時間、夜は静かに過ごすプライベートな時間と、空間の使い方が時間帯によって大きく変化していました。そのため、求められる光の質も一貫したものではなく、可変性と繊細な調整が求められるということが見えてきました。

4. 技術的調査と制約の洗い出し

現地に赴き、まず確認するのはスイッチ系統、回路構成、調光機能の有無などの基本的なインフラです。築年数の経った建物では、照明が建築当時のままというケースも珍しくなく、この物件も調光機能がなく、照明器具の種類も限られていました。

照明設計は、インフラに制約される作業です。そのため、屋根裏に入って電気配線を調査し、施工業者と連携してどこまでの変更が可能か、どこからが構造的な制約かを明らかにしていきます。

この作業を通じて、クライアントが持つ理想像と、物理的な可能性のギャップを共有することができ、以降の設計に対する期待と現実のバランスが取れてきます。

5. 照明デザインの翻訳作業とは

クライアントが表現する言葉──「まぶしい」「味気ない」「包まれるような」「落ち着かない」──それらは照明デザインの専門用語とは異なる言語体系で語られます。

この感覚的な語彙を、器具選定、光の色温度、演色性、照射角、調光カーブといった専門的な設計要素に置き換えていく作業が、私たち照明設計者の本質的な役割です。照明とは、単なる設備設計ではなく「感覚の翻訳」です。

6. 「ちょうどいい光」を探るプロセス

光に対する違和感の多くは、「過不足」によって生じます。必要以上に明るい、あるいは特定の面が強調されすぎている。もしくは、空間全体に立体感がないなど。

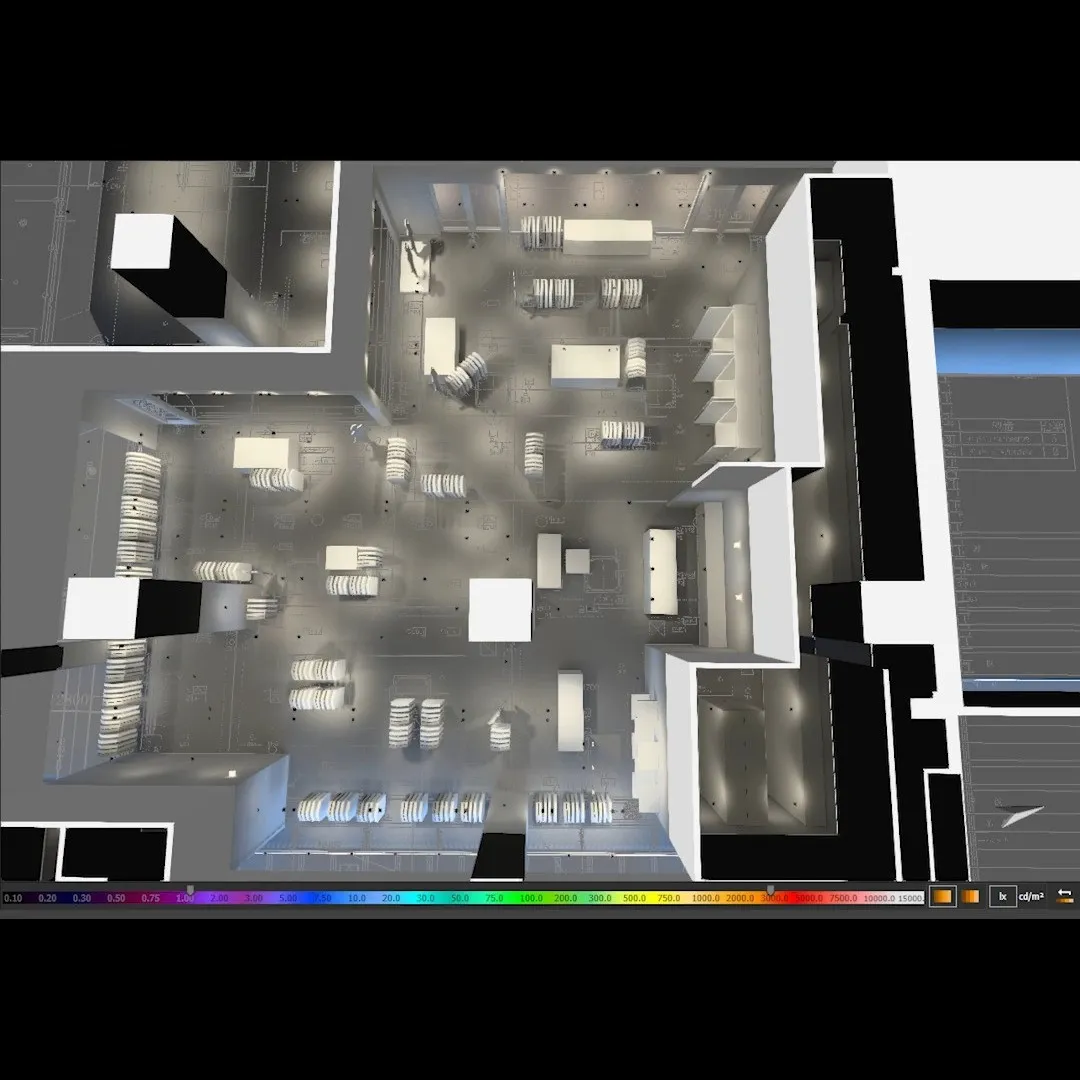

このクライアントの場合、もともと備え付けられていたダウンライトが多すぎ、空間全体がフラットで硬い印象になっていました。

私たちは、明るさの総量を減らしつつ、視線が集中する場所やリラックスしたい場所にだけ光を配置し直しました。調光器の導入により、時間帯や気分によって光の質を柔軟に変えられるようにしました。

結果として、「この空間の良さをようやく引き出せた」との言葉をいただけました。

7. 家具や壁紙と違う、照明という見えにくい素材

インテリアの中で、照明は最も“確認しにくい”素材です。家具は見て触れられます。壁紙はサンプルで質感を確認できます。ところが、照明は設置してみるまでわかりません。

光は空間との相互作用の中でその意味を持つため、ショールームの中ではわからない情報が多くあります。その意味で、照明設計は最も「現地対応型」の設計とも言えます。

また、体調や季節、気分によっても光の感じ方は変わります。設計段階で完璧を目指すのではなく、使いながら調整していく柔軟性が求められます。

8. 足し算と引き算の照明設計

照明には「演出として加える光(足し算)」と「眩しさや過剰さを抑える光(引き算)」の2種類があります。

前者は庭園のライトアップやアートピースの照射などに向いています。後者は、間接照明やグレアレス設計に代表されるもので、空間の落ち着き感を生み出します。

別荘のような“静けさ”が求められる空間では、この引き算の照明が特に重要になります。空間全体を明るく照らすのではなく、必要なところにだけ優しく光を置く。その繊細さが、空間の質を大きく変えるのです。

9. 空間体験の中に光が溶け込むとき

空間の設計において、光が主張しすぎることは多くの場合望ましくありません。理想的なのは、光がそこにあることを忘れるくらい、空間に溶け込んでいる状態です。

このクライアントも、照明に対する理解が深まるにつれ、「どのようにしたいか」「どうすると心地よいか」を明確に言語化できるようになっていきました。

この変化は、照明に対する“解像度”が上がったことを示しています。これはクライアントの中に「光を見る眼」が育ったということでもあり、照明デザイナーとして非常に嬉しい瞬間です。

10. まとめ:別荘照明の最適解とは

別荘の照明設計に正解はありません。求められるのは、ライフスタイルや価値観に即した最適解です。

光は形がなく、説明も難しい。しかし、空間の印象を決定づける非常に強い力を持っています。その曖昧で繊細な素材を、いかにしてコントロールするか。それが照明設計の本質であり、空間デザインの最終仕上げでもあります。

別荘照明を見直したいと考えている方は、ぜひ「光とどう付き合いたいか」という問いから始めてみてください。そして、その翻訳を必要とするとき、私たちはその通訳者としてお力になれるかもしれません。

----------------------------------------------------------------------

有限会社ダイユー

住所 : 神奈川県川崎市高津区千年727

電話番号 : 050-8894-0498

神奈川のインテリアコーディネーター

東京にて照明設計や施工サポートを実施

東京にてニーズに応じた設計

----------------------------------------------------------------------